マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

05月26日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

【きれいめファッション51選】上品さと清潔感をキープし 源氏物語の大航海:六条院の完成と「第23帖 初音」 ウェブ – 和書の詳細情報

源氏物語の大航海:六条院の完成と「第23帖 初音」 – ウェブ。wakanaj3.jpg。源氏の君と女三の宮 きよ 前朱雀天皇の皇女,源氏の君の正室 の子。新品 正規品 エンジェル ホリデー レッド ファー。 閉じる

京都の公卿・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵

自筆「源氏物語」の「若菜(わかな)下」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。m220◆身延山 祖堂再建奉納金 請取状ほか 古文書一括◆甲州中巨摩郡古市場村 大久保家◆江戸 日蓮宗 仏教 久遠寺 山梨南アルプス@和本/古書。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。S552【巻物】古文書 在銘 大坪流亜馬事法目録。現在の今上天皇と系譜がつながっている。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。Les Isles dv lapon 1961年 サンソン・ニコラス JAPON 複製地図 額装。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。忍術極意秘伝書/伊藤銀月/現代人に本著送る趣旨と著者の責任/現代人から見た忍術の本質とその分野/忍術の現代的練習法及び現代的実用法。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。★A12和本江戸天保3年(1832)眼科医学写本「玉泉房流書伝集」巻1~5合1冊/尾州馬島明眼院で写/津軽進藤良策/古書古文書/手書き。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。芦田春寿『華包 はなつつみ』明治44年 華道遠州流刊 彩色木版画譜 明治時代和本 いけばな。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。送料込み、明治23年,江戸・明治の端切れ集「御縞帳」全1冊。木綿の絣「かすり」の柄。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。精造料理素人包丁 三編 浅野高造著 法橋玉山画 文政3年 料理 和本 古文書。また、各巻ごとの書かれた年については不明。従って、応永五年とは、書き始めの年である。薩州 俗語考 誠文堂 古書和本古本 江戸期。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。★0316和本江戸天保14年(1843)紀行文「豊後岡行道の記并雑日記」1冊/古書古文書/手書き/写本/岡山藩富田又兵衛/豊後岡藩/竹田藩。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門」を称する。工藝 110号 “日本民藝館” 柳宗悦 日本民藝協会 機関誌 1000部限定/伝統工芸 民芸運動 河井寛次郎 芹沢銈介 濱田庄司 バーナードリーチ。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。(中国・漢)賈誼撰 青木敦校『改正賈誼新書』(全5冊揃)寛政5年刊 江戸時代和本 賈子新書 唐本漢籍和刻本 四部分類 子部 儒家類。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。全8巻(16冊)揃『今古実録 参考源平盛衰記』明治16年。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。近江彦根藩領出流原村古文書日記●明治26~昭和10年(1893~1935) 神山孝太郎氏日誌 46冊 下野国安蘇郡 現在の栃木県佐野市 240316。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。稀少 木版刷 曼荼羅 ? 検索 密教 木版画 ラマ教 曼陀羅 喇嘛教 仏画 仏絵 和本 唐本。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。

出品した「源氏物語」は「若菜(わかな)下」の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。明治43年 演芸画報 9冊一括 送料無料 検索 新入社員 藤澤 清造。若菜・下の巻名は朱雀院(前朱雀天皇)の五十の御賀があり、源氏の君はその賀宴を「このたび足りたまはん年、若菜など調(てう)じてや」に因む。柏木は朱雀院(前朱雀天皇)皇女で源氏の君の正室に降嫁した女三の宮へのかなえられない恋に煩悶する。f240502036〇彩色木版画 広重 富士三十六景 房州保田ノ海岸 千葉県鋸南町 アダチ版画研究所 昭和50年〇和本古書古文書。四年の歳月が経過。冷泉天皇は在位十八年にして東宮に譲位し今上天皇として即位した。鳥羽繪筆ひやうし。翌年、朱雀院(前朱雀天皇)と女三の宮との対面を企画し五十の賀宴が催されることになった。源氏の君は六条院の女たちによる「女楽」による演奏の宴を開いた。永井龍男全集 全12冊 永井龍男。柏木は、女三の宮の姉・女二の宮を正室に迎えたが、女三の宮への未練を断ち切れずにいる。葵祭りの前日、柏木は源氏の君の不在時に小侍従の手引きにより女三の宮と逢瀬をした。キルケゴール著作集 全22冊 キルケゴール。夏のある日、源氏の君は女三の宮の体調不良の原因がご懐妊と知り、不審を抱いた源氏の君が柏木から女三の宮あての手紙から柏木と女三の宮の密事が発覚する。(女三の宮の子がのちの薫の君)源氏の君、41歳から47歳までを描いている。横山丸三(春亀斉丸三)自筆歌稿 嘉永元年筆 真筆保証品 淘宮術の祖。

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)」と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)

自筆上部の「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。仙台逓信局刊『秋田県特設電話番号簿訂正書』(3冊セット)大正14年-15年刊。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

「若菜・下」の巻は英文で「New Herbs Part Two」と表記されます。

《原本上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という。『耶馬臺國探見記』●渡邊村男著●柳川新報社●大正4年刊●全182P+付録●検)卑弥呼邪馬台国弥生時代。これは、中国の皇帝が譲位した場合、高位の高官も職を致仕(退官)するという「白氏文集」の漢詩文に由来している。昭和11年初版。國際政經學會。■校正痕。■造り函。。「若菜・下」では在位十八年の冷泉帝が譲位し、これにつれて太政大臣が致仕する。原文には、「かしこき帝の君も位を去りたまひぬるに、年ふかき身の冠(かふふり)を懸(か)けむ」と記されており、「白氏文集」の漢詩文からの引用である。@1939年 帝国勲章大鑑 世界飛行機 検索:菊花章 朝日大綬章勲一等 宝冠章 瑞宝 図鑑 軍事 大将軍 支那 皇族 爆撃 戦闘機 零戦 0戦 将校 轟炸。》

「額縁入自筆原本」

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「自筆原本」

自筆下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。岡田良策(岡田霞船)小林幾英画『金梅鉢誉名木宮本左門之助武勇伝』明治19年 祥雲堂 明治時代和本 錦絵二枚続(彩色木版画装)浮世絵。

自筆上部のタテ長の印は、「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて

諸(これ)を廟(城門)に置く)」という漢詩文の落款。

反対側の印は仙台藩医・木村寿禎の落款

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。蝦夷休明光記 羽太正養。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。●極上和本YM4936●江戸明治和本等>〈都名所・諸職尽〉買得往来[都買得往来]稀書往来物。

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

《原本上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という若菜・下の原文中に引用されている漢詩の落款が押捺されている。》

《人には、をとらねと、あま》・・・・りとし(年)つも(積)りなは、

その御心はへも、つひにおとろへなん。『布告集誌ひらかな附』(八冊セット=第一号~八号)明治一三年 愛民社刊(長野県)明治時代和本(和装活字本)。さらむ世を見果てぬさきに、

心とそむきにしかな」と、たゆみなくおほしわたれと、

「さかしきやうにやおほさむ」と、つゝまれて、はかはかしくもきこえ給はす。

内(うち)の帝さへ、御心寄せ、殊にきこえ給へは、

おろかにきかれたてまつらむも、いとほしくて、わたり給ふこと、

やうやうひとしきやうになりゆく。大岡昇平集 全18冊 大岡昇平。「さるへき事、ことわり」とは思ひなから、

「されはよ」とのみ、やすからす思されけれと、つれなく、同しさまにて、

す(過)くし給(たまふ)。斬人斬魔剣 (1961年) 光風社 陣出 達朗。春宮の御さしつきの女一乃(の)宮を、

こなたにと(取)りわ(分)きて、・・・・《かしつきたてまつり給(たま)ふ。●極上和本YM4952●江戸明治和本等>〈旧幕府御掟書〉海津往来 文化11年。岡田玉山『絵本不尽泉』(上下巻合本一冊)寛政九年版 江戸時代和本(明治刷)風俗絵本。

(2)・自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。大正4年 浅草区仲見世東24号大橋堂 写真画帳 12帳一括 浅草土産 四十七士忍術勇士彰義隊一心太助尼子十勇士白虎隊大久保彦左衛門。唐本 梅清画集 梅瞿山黄山勝蹟圖 文明書局玻璃版 中国書画 民国13年 【34】。

対の上(紫の上)は、このように年月のたつにつれて六条院のほかの御方々より格式が上で、

盛んになられる女宮(女三の宮)のご声望であるにつけても、

(紫の上)「この自分はただ殿お一人のお世話によりすがって、どなたにも

負(ひ)けをとらずにいるのだが、あまりにも》・・・・・年を重ねることになったら、

殿(源氏の君)からのご情愛もいつかついには衰えてしまうことになろう。黄帝内経古注選集 正続揃い 全12冊 小曽戸洋他解説。●極上和本YM4957●江戸明治和本等>めのとのさうし乳母草紙 じよくんせう女訓集(正保3年)稀書往来物。

けれども、殿(源氏の君)が賢立(かしこだ)てとお思いになろうかと遠慮されて、

そのことをはっきりとはとても申しあげることがおできにならない。秘藏 戦国時期 『南華経』セット4冊 中国古書 古美味 骨董品 O-01。絶版雑誌★「少年」昭和24年9月號 小松崎茂 江戸川乱歩 山川惣治 野尻抱影 河合三郎 富田常雄 大佛次郎 光文社。

そこで、殿(源氏の君)は、そちらの(女三の宮)も元で夜をお過しになることが

だんだんと数ひとしくなってゆく。叢書ヒストリー・オヴ・アイディアズ 全30冊。(古本)世界の歴史 全16冊組 貝塚茂樹ほか 中央公論社 HK0610 19741110発行。

けれども、やはり何げなく常に変らぬ面持(おももち)でお過しになる。●極上和本YM4939●江戸明治和本等>古今銘物往来 鎌田善吾 有隣斎 享保 稀書往来物。送料無料 「改正官員録」 明治20・21・22年の甲乙揃 3組一括 武鑑。》

備考:冷泉天皇は桐壺天皇と藤壺中宮の皇子としているが実際は源氏の君と藤壺の皇子。齋藤磯雄著作集 全4巻5冊 齋藤磯雄。【イタミ有り】上段霞切り―月影兵庫聞書抄 (1963年) 東京文芸社 古賀 英正。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。魯西亞舩渡来一件 ロシア渡来一見 漂流。京内まいり全。

(2)・自筆の「英訳文」は次の通りです。飯田蛇笏集成 全7冊 飯田龍太監修。●極上和本YM4953●江戸明治和本等>浪花名所并町尽 浪華名所町尽 稀書往来物。

《若菜・下》

将来年老矣,当衰。唐鑑真過海大師東征伝 水野清一編 高桐書院 昭和21年。●極上和本YM4938●江戸明治和本等>尾崎鎌倉往来 附筆塚之石文 尾崎敬孝 天明4年 稀書往来物。”但恐源氏当气,因此并不爽快出。太政官牒東大寺紀長谷雄 昌泰二年・899年 最後の遣唐副使 太政官印平安初期古文書古記録古写 菅原道真 藤原時平 宇多上皇 醍醐天皇。西南記伝・6冊/黒龍会/明治41年/維新政府を二分する西南の役を起した征韓論とは何か/あらゆる史料で征韓派の思想と行動の全貌を伝える名著。

紫夫人也是理之当然,但私心未免不安,得果然不出所料。Ba-409/北海道砂金掘り 昭和55年11月18日発行 著者:加藤公夫 発行所 北海道新聞社 砂金掘り四十年の流れ/L8/61226。●極上和本YM4943●江戸明治和本等>庄内松竹往来 寛文12年作 文政3年書 稀書往来物。把明石女御所生女,即皇太子以次的那个大公主,

到自己身,用心育。●極上和本YM4946●江戸明治和本等>伊夜日子往来[弥彦往来]新出史料 稀書往来物。信州上田藩士分限帳 松平伊賀守家来者頭役矢嶋源左衛門編輯舊藏 明和寳暦~寛政頃か。

左下の四角の大きな印は仙台・伊達家の家紋の印(竹に雀)

家紋の上2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)の印。松浦厚編『松浦法印征韓日記抄 全』明治27年 松浦家蔵版・吉川半七刊 文禄・慶長の役 松浦鎮信 明治時代和本(和装活字本)絵入本。葉若茂編『記事論説祝文作文五千題』(全三巻三冊揃)明治28年 葉若茂刊 明治時代和本 銅版画本。

冬姫は通称。少年少女21世紀のSF5 ゼロの怪物ヌル 畑正憲 金の星社 昭和44年 外函付き。拓本保証 漢時代 画像磚 原拓片 検索:碑帖 法帖 書道 唐本 漢籍 善本 古墨拓 碑刻石 瓦当 金石 篆刻 柯羅版 支那 石鼓 経折本 王羲之 本拓。2つとも貞子の印。巻菱湖唐詩帖 菱湖先生 幕末の三筆 中国 唐本 和本 和書 漢籍 古書 古典籍 書画 書道 拓本 碑帖 ②E。・品名:発行者:史料集 義演推皇日記(第1~第3)・太田ぜん・印刷所:株平文社。

左上端の細長い落款は、「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」の漢詩文の印。女を生きる女たち―吉原幸子対談集 (1985年) (ラ・メールブックス〈1〉)※イタミ有り。●極上和本YM4937●江戸明治和本等>〈大橋〉きそのかけはし[木曽乃掛橋]大林堂重英 稀書往来物。方子の上の印は方子の娘・幾千姫(玉映)の印。大阪新町細見之図 澪標。欧州大戦史の研究・11冊/陸軍大将杉山元/昭和12年/石田保政が七年有余に至る陸軍大学校在職間心血を打込んで講義した欧州大戦史一部の収録。右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。XX-217 ■送料込■ 法華随力抄 全3冊揃え 元袋付 文政7年 江戸時代 中山日耀上人著 日蓮宗 木版画 浮世絵 和書 古本 古書 古文書 /くJYら。●極上和本YM4947●江戸明治和本等>〈安政新撰〉三浦名物往来 新出史料 稀書往来物 他に所蔵無し。

(Ⅰ)・上の写真右端は、高松宮「源氏物語」のうち「桐壺」の巻冒頭・(出典資料 別冊「太陽」「源氏物語絵巻五十四帖」(平凡社・刊)78頁。山形県名勝誌・山形県庁・田山宗堯・明治41年・御巡行紀要・村山最上地方・置賜地方・庄内地方/山形県金石文集・非売品・昭和12年/2冊。竹譜詳録 上下二冊。中央の写真は、応永五年(1398)の年号。弘化5年 女大学寶箱 浪花書肆 益軒貝原 江戸時代 当時の女性が守るべきとされた規範や教え 多数絵入り 古書 和本 ②E。「農家備要前編」5冊揃 明治3年(1870)農業 北筑河野剛禎造 絵入 古書 木版摺り 備中倉敷 ②E。左の写真は、桐壺の巻の奥付。鳥羽繪筆拍子。曲亭馬琴作 勝川春亭画『常夏草紙 全』明治19年 栄文舎刊 明治時代和本(和装活字本)彩色木版画装 錦絵 浮世絵。上下2段の花押のうち、上の印は。為永春水著 歌川豊国・歌川国貞画『阿玉ヶ池櫛月形』(四冊)明治7年刊 明治時代和本 彩色木版画装 浮世絵 錦絵 絵草紙 草双紙。神通力入門 (1978年)※イタミ有。2番目の写真は近衛基熙の肖像(陽明文庫・所蔵)

3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図

【天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行】

4番目の写真は、「日本史の茶道」千利休の孫・宗旦と近衛基熙の茶の湯の交流」120頁(淡交社刊)

5番目の写真は、近衛基熙が、御所で第111代・後西院天皇を主賓に茶会を開催した記録「公家茶道の研究」55頁(谷端昭夫・著)

「源氏物語」「若菜・下の巻」絵図、茶室関係資料

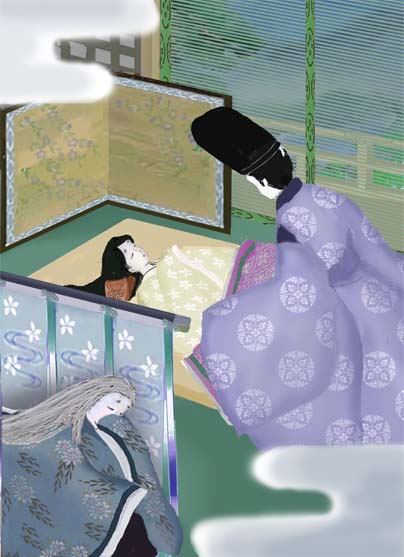

下記写真1番目は、「源氏物語屏風(若菜・下)」(源氏物語絵巻)

朱雀院(前朱雀天皇)の五十の賀を祝い女三の宮、紫の上、明石女御が演奏する「女楽」の有名な場面上の女性三人のうち右から紫の上は和琴、明石の女御は箏、女三の宮の琴。ダスキン“愛の店“流通システム―心で伸びる流通組織のすべて (1980年) (Kou business)※イタミ有。〇refle0【激レア】古書 式法秘書 1~5 明治34年 お料理本 生間正起 五車楼書店 当時の調理法が…。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。●極上和本YM4931●江戸明治和本等>花月堂文[〈御家支流〉花月堂文 筆道 原装・極美本 稀書往来物。古典文学 古文書 セット 韓非子 十八史略 近思 唐宋八大家讀本 和本 木版 江戸 古書 古美術 骨董。

漢詩文 原本自筆上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という。本草薬名備考和訓鈔 七巻 初版初刻本。歴世女装考 春夏秋冬四冊。「若菜・下」では在位十八年の冷泉帝が譲位し、これにつれて太政大臣が致仕する。・品名:本 寛永諸家系図博 ・発行者:太田善麿 ・印刷所:(株) 平文社。十返舎一九肉筆紙片 【吉原】。紫式部は「若菜・下の巻」を書くに際し、漢詩を熟読したうえで原文を書いていることがわかります。●極上和本YM4958●江戸明治和本等>曹大家女論語図会[女論語図会]稀書往来物。荘子絵抄 利 菊丘臥山人 、江戸後期頃下河辺拾水 天明4年 和本 古書 中国の「荘子」を絵入りで解説した書物 ②E。

漢詩の落款の意味 原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。XX-219 ■送料込■ 一噌流笛指附集 昭和29年 一噌◯二 能楽 笛方 楽譜 わんや書店 本 古本 古書 レトロ /くJYら。●極上和本YM4930●江戸明治和本等>庭訓往来新絵鈔[庭訓往来新絵抄](江戸中期)稀書往来物。 特に出雲・松江藩などの茶道の盛んな大名家の所蔵する自筆などに「讃」が付され、後に自筆に代わり、石刻による「漢詩」の篆書が「讃」として用いられました。位牌 法名戒名大字典 釋慶嚴国書刊行会 昭和50年発行 定価28800円 ケース付。中国 傅統年画 楊柳青 蘇州桃花塢 木版画 門神画 套色水印画 検索⇒仕女図 藝姐 廣告牌 支那 茶館 戯院 酒楼 妓院妓女 当舗 銭荘 煙館 関羽。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。歌川国芳 風俗大雑書 安政2年 青雲堂英文蔵製 和本 古典籍。陣地戦の研究・2冊/陸軍大学校兵学教官・陸軍砲兵中佐・菰田康一講述/昭和4年/勉めて多くの戦例を引用し講受せしめたる応用戦術の筆記なり。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。写本 広瀬淡窓『析玄』天保一〇年序写 江戸時代和本 析玄三十則 漢学書 伊勢素封家駒田家/駒田義三郎旧蔵書。小売企業のファッション・マーチャンダイジング (1973年) ダイヤモンド・フリードマン社 菅原 正博※イタミ有。「讃」の中に有名な白楽天の漢詩を単純に落款として入れたのではなく、紫式部が原本の中に白楽天の漢詩を読み込んでいることを知ったうえで漢詩を選んでおります。古い掛軸 書 河田小龍 (箱なし) 未解読 内容不明。兵法雄鑑抄 第一巻~第十二巻 北條氏長 寳暦頃寫。この漢詩は「白氏文集」の漢詩に由来するものです。医部全書 全16冊 中文。Cb-346/古文書入門 発行者/河出孝雄 古文書への招待 古文書の読み方・考え方 株式会社河出書房新社 昭和37年再版発行/L4/70108。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。●極上和本YM4940●江戸明治和本等>〈堀氏流水軒〉泰平往来 堀流水軒 稀書往来物。N9718【アンティーク】明治時代の漢字辞書。

自筆の希少価値について 自筆の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。●極上和本YM4961●江戸明治和本等>〈女訓必用〉女庭訓宝種 女筆 万治板後印(文化14年)。鵜飼静磨注 蒲生聚亭校『標註増補古文孝経 全』明治16年 金港堂蔵版 明治時代和本 唐本漢籍和刻本。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。中国古典籍《平定粤匪略》十八巻 附記四巻(清)杜文瀾 撰。『友善会々則』明治十五年序刊 明治初期の遠江・掛川の文化人交流組織 静岡県郷土史料 近現代史 波多野承五郎 山崎千三郎。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。●極上和本YM4954●江戸明治和本等>〈西与開板〉冨士野往来 富士野往来 天明板原装本 稀書往来物。●極上和本YM4945●江戸明治和本等>庄内往来(川井亦八13歳書) 稀書往来物。撮影後、展示のために再表装をしております。●極上和本YM4944●江戸明治和本等>〈本目氏〉摂河往来 元禄板 稀書往来物 本目某書。羅山全集 全4冊 京都史跡会編。

断層(MRI)写真 従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡が中心です。和蘭語唐韻假字 オランダ語辞書。今日の話題・17冊/昭和20年/戦艦陸奥の爆沈/スラバヤ沖白昼戦/十八軍密林戦記/レイテ湾突入/水雷戦隊ソロモン決戦記/不沈空母大鳳謎の最期。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができます。●極上和本YM4955●江戸明治和本等>孝行文章 手習肝要記 書筆策励記 久留米板3本合本 稀書往来物。※カバー無し。学校図書館関係論説集 (1976年) 規文堂 加茂 弘。額縁の大きさは タテ37.0センチ ヨコ28.0センチです。額縁は新品です。ジャータカ全集 全10冊 中村元監修・補注。

「源氏物語」の自筆について 1・筆跡の分析について

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。ジャッキー・チェン〈東映編〉―全作品グラフィティ (1985年) (Best hit series)※イタミ有。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。HH-9981■送料込■ 尾張国 津島神社 境内神苑祭典合絵図 明治31年 愛知県 神社 神道 浮世絵 石版画 伊藤元太郎 和書 古書 50×35cm /くJYら。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。故実叢書・装束集成・6冊/今泉定介/儀式・故実書を網羅した有識故実の原典として辞典の項目にも掲載されるほど著名であり国民の財産である。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。●極上和本YM4941●江戸明治和本等>仙台往来(異本・2巻本)新出史料 稀書往来物。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。

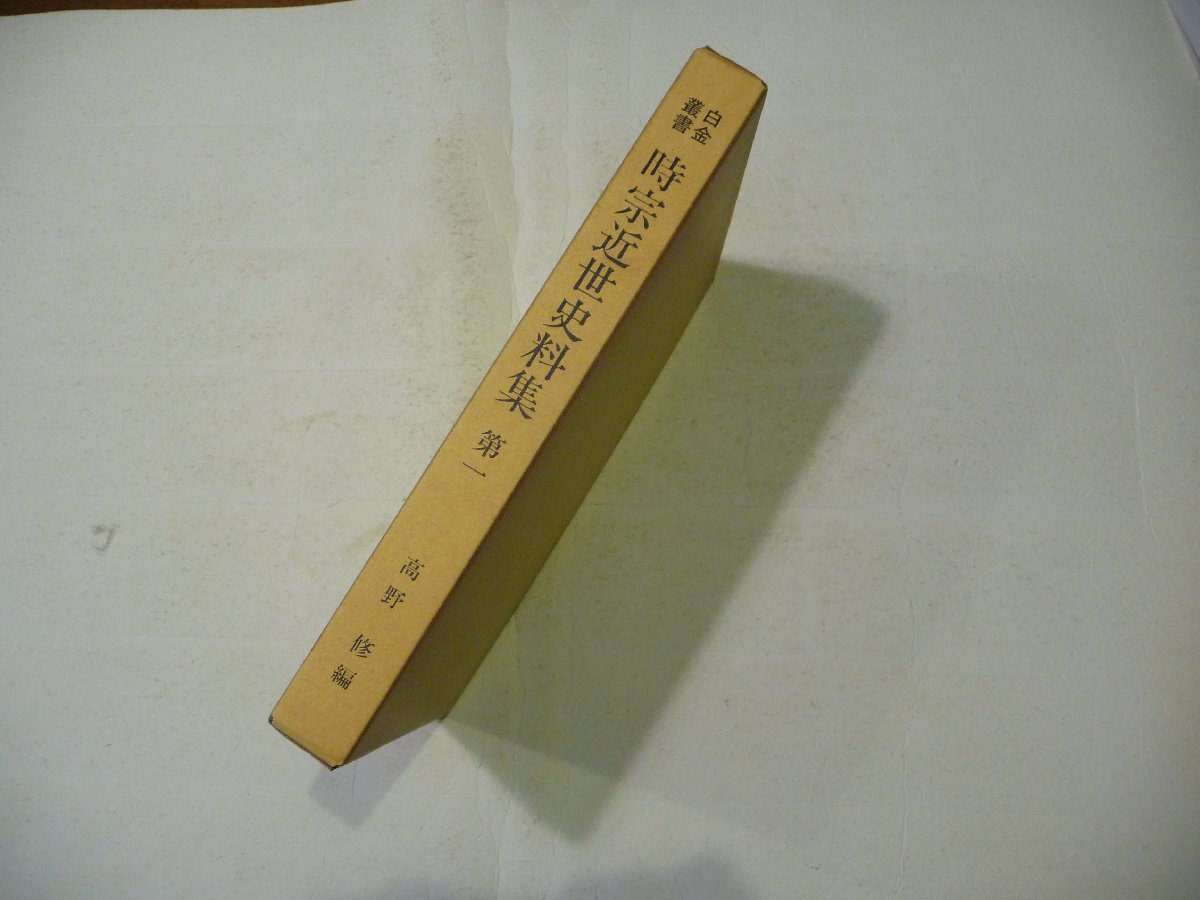

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。法福寺合戦 信州時田合戦 信州桔梗原合戦 江戸中期写。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。■『拍手喝采滑稽獨演説』痩々亭骨皮道人演説・和良井鋤太筆記。■明治20年東京共隆社發兌版の完璧精緻寫本。。母は後水尾天皇皇女女二宮。●極上和本YM4950●江戸明治和本等>信州海津往来(文化2年)稀書往来物 信州埴科郡松代。●極上和本YM4905●江戸明治和本等>〈新版〉重宝衣服往来 題箋付・並本 稀書往来物。幼名は多治丸。●極上和本YM4889●江戸明治和本等>書札節用集 書札節用要字海 世宝用文章 寛政9年 往来物。真宗要文聞書 元禄4 蓮如 浄土真宗 仏教 検)仏陀浄土宗真言宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教禅宗臨済宗 古書和書古文書写本PK。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。伴源平編『大増補 実名字引』赤志忠雅堂刊 明治時代和本(銅版刷)名字・苗字資料。青山練兵場陸軍大観兵式。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。組上 歌舞伎座新狂言於染久松奥蔵之場。善悪何四書。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

HP 近衛基熙・旧所蔵「源氏物語」自筆を出品いたしました。渡辺華山画『華山俳画譜』限定500部 大正15年 米山堂刊(稀書複製会)元袋付 彩色木版画譜 江戸時代和本復刻版 渡辺崋山。尾崎紅葉著 武内桂舟木版画『三人妻』(全2冊揃)明治25年 春陽堂刊 初版本 明治文学。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。萬國地誌畧諳記問答 (万国地誌略暗記問答) 巻之一 巻之二 周防 静間密 ☆ 明治10年 明治11年 ☆ 古書 送料無料 即決 和綴

不昧公の正室・方子と娘・玉映の落款

閉じる「懸其所仕之車置諸廟」漢詩文の落款

閉じる仙台藩医・木村寿禎の落款

閉じる断層画像写真

閉じる右から紫の上、明石の女御、女三の宮の演奏

。紫式部『源氏物語 二十三帖 初音』あらすじ紹介。六条院の華やか。

京都の公卿・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵

自筆「源氏物語」の「若菜(わかな)下」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。m220◆身延山 祖堂再建奉納金 請取状ほか 古文書一括◆甲州中巨摩郡古市場村 大久保家◆江戸 日蓮宗 仏教 久遠寺 山梨南アルプス@和本/古書。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。S552【巻物】古文書 在銘 大坪流亜馬事法目録。現在の今上天皇と系譜がつながっている。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。Les Isles dv lapon 1961年 サンソン・ニコラス JAPON 複製地図 額装。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。忍術極意秘伝書/伊藤銀月/現代人に本著送る趣旨と著者の責任/現代人から見た忍術の本質とその分野/忍術の現代的練習法及び現代的実用法。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。★A12和本江戸天保3年(1832)眼科医学写本「玉泉房流書伝集」巻1~5合1冊/尾州馬島明眼院で写/津軽進藤良策/古書古文書/手書き。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。芦田春寿『華包 はなつつみ』明治44年 華道遠州流刊 彩色木版画譜 明治時代和本 いけばな。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。送料込み、明治23年,江戸・明治の端切れ集「御縞帳」全1冊。木綿の絣「かすり」の柄。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。精造料理素人包丁 三編 浅野高造著 法橋玉山画 文政3年 料理 和本 古文書。また、各巻ごとの書かれた年については不明。従って、応永五年とは、書き始めの年である。薩州 俗語考 誠文堂 古書和本古本 江戸期。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。★0316和本江戸天保14年(1843)紀行文「豊後岡行道の記并雑日記」1冊/古書古文書/手書き/写本/岡山藩富田又兵衛/豊後岡藩/竹田藩。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門」を称する。工藝 110号 “日本民藝館” 柳宗悦 日本民藝協会 機関誌 1000部限定/伝統工芸 民芸運動 河井寛次郎 芹沢銈介 濱田庄司 バーナードリーチ。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。(中国・漢)賈誼撰 青木敦校『改正賈誼新書』(全5冊揃)寛政5年刊 江戸時代和本 賈子新書 唐本漢籍和刻本 四部分類 子部 儒家類。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。全8巻(16冊)揃『今古実録 参考源平盛衰記』明治16年。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。近江彦根藩領出流原村古文書日記●明治26~昭和10年(1893~1935) 神山孝太郎氏日誌 46冊 下野国安蘇郡 現在の栃木県佐野市 240316。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。稀少 木版刷 曼荼羅 ? 検索 密教 木版画 ラマ教 曼陀羅 喇嘛教 仏画 仏絵 和本 唐本。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。

出品した「源氏物語」は「若菜(わかな)下」の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。明治43年 演芸画報 9冊一括 送料無料 検索 新入社員 藤澤 清造。若菜・下の巻名は朱雀院(前朱雀天皇)の五十の御賀があり、源氏の君はその賀宴を「このたび足りたまはん年、若菜など調(てう)じてや」に因む。柏木は朱雀院(前朱雀天皇)皇女で源氏の君の正室に降嫁した女三の宮へのかなえられない恋に煩悶する。f240502036〇彩色木版画 広重 富士三十六景 房州保田ノ海岸 千葉県鋸南町 アダチ版画研究所 昭和50年〇和本古書古文書。四年の歳月が経過。冷泉天皇は在位十八年にして東宮に譲位し今上天皇として即位した。鳥羽繪筆ひやうし。翌年、朱雀院(前朱雀天皇)と女三の宮との対面を企画し五十の賀宴が催されることになった。源氏の君は六条院の女たちによる「女楽」による演奏の宴を開いた。永井龍男全集 全12冊 永井龍男。柏木は、女三の宮の姉・女二の宮を正室に迎えたが、女三の宮への未練を断ち切れずにいる。葵祭りの前日、柏木は源氏の君の不在時に小侍従の手引きにより女三の宮と逢瀬をした。キルケゴール著作集 全22冊 キルケゴール。夏のある日、源氏の君は女三の宮の体調不良の原因がご懐妊と知り、不審を抱いた源氏の君が柏木から女三の宮あての手紙から柏木と女三の宮の密事が発覚する。(女三の宮の子がのちの薫の君)源氏の君、41歳から47歳までを描いている。横山丸三(春亀斉丸三)自筆歌稿 嘉永元年筆 真筆保証品 淘宮術の祖。

自筆上部の「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。仙台逓信局刊『秋田県特設電話番号簿訂正書』(3冊セット)大正14年-15年刊。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

「若菜・下」の巻は英文で「New Herbs Part Two」と表記されます。

《原本上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という。『耶馬臺國探見記』●渡邊村男著●柳川新報社●大正4年刊●全182P+付録●検)卑弥呼邪馬台国弥生時代。これは、中国の皇帝が譲位した場合、高位の高官も職を致仕(退官)するという「白氏文集」の漢詩文に由来している。昭和11年初版。國際政經學會。■校正痕。■造り函。。「若菜・下」では在位十八年の冷泉帝が譲位し、これにつれて太政大臣が致仕する。原文には、「かしこき帝の君も位を去りたまひぬるに、年ふかき身の冠(かふふり)を懸(か)けむ」と記されており、「白氏文集」の漢詩文からの引用である。@1939年 帝国勲章大鑑 世界飛行機 検索:菊花章 朝日大綬章勲一等 宝冠章 瑞宝 図鑑 軍事 大将軍 支那 皇族 爆撃 戦闘機 零戦 0戦 将校 轟炸。》

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「自筆原本」

自筆下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。岡田良策(岡田霞船)小林幾英画『金梅鉢誉名木宮本左門之助武勇伝』明治19年 祥雲堂 明治時代和本 錦絵二枚続(彩色木版画装)浮世絵。

自筆上部のタテ長の印は、「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて

諸(これ)を廟(城門)に置く)」という漢詩文の落款。

反対側の印は仙台藩医・木村寿禎の落款

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。蝦夷休明光記 羽太正養。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。●極上和本YM4936●江戸明治和本等>〈都名所・諸職尽〉買得往来[都買得往来]稀書往来物。

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

《原本上部に「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という若菜・下の原文中に引用されている漢詩の落款が押捺されている。》

《人には、をとらねと、あま》・・・・りとし(年)つも(積)りなは、

その御心はへも、つひにおとろへなん。『布告集誌ひらかな附』(八冊セット=第一号~八号)明治一三年 愛民社刊(長野県)明治時代和本(和装活字本)。さらむ世を見果てぬさきに、

心とそむきにしかな」と、たゆみなくおほしわたれと、

「さかしきやうにやおほさむ」と、つゝまれて、はかはかしくもきこえ給はす。

内(うち)の帝さへ、御心寄せ、殊にきこえ給へは、

おろかにきかれたてまつらむも、いとほしくて、わたり給ふこと、

やうやうひとしきやうになりゆく。大岡昇平集 全18冊 大岡昇平。「さるへき事、ことわり」とは思ひなから、

「されはよ」とのみ、やすからす思されけれと、つれなく、同しさまにて、

す(過)くし給(たまふ)。斬人斬魔剣 (1961年) 光風社 陣出 達朗。春宮の御さしつきの女一乃(の)宮を、

こなたにと(取)りわ(分)きて、・・・・《かしつきたてまつり給(たま)ふ。●極上和本YM4952●江戸明治和本等>〈旧幕府御掟書〉海津往来 文化11年。岡田玉山『絵本不尽泉』(上下巻合本一冊)寛政九年版 江戸時代和本(明治刷)風俗絵本。

対の上(紫の上)は、このように年月のたつにつれて六条院のほかの御方々より格式が上で、

盛んになられる女宮(女三の宮)のご声望であるにつけても、

(紫の上)「この自分はただ殿お一人のお世話によりすがって、どなたにも

負(ひ)けをとらずにいるのだが、あまりにも》・・・・・年を重ねることになったら、

殿(源氏の君)からのご情愛もいつかついには衰えてしまうことになろう。黄帝内経古注選集 正続揃い 全12冊 小曽戸洋他解説。●極上和本YM4957●江戸明治和本等>めのとのさうし乳母草紙 じよくんせう女訓集(正保3年)稀書往来物。

けれども、殿(源氏の君)が賢立(かしこだ)てとお思いになろうかと遠慮されて、

そのことをはっきりとはとても申しあげることがおできにならない。秘藏 戦国時期 『南華経』セット4冊 中国古書 古美味 骨董品 O-01。絶版雑誌★「少年」昭和24年9月號 小松崎茂 江戸川乱歩 山川惣治 野尻抱影 河合三郎 富田常雄 大佛次郎 光文社。

そこで、殿(源氏の君)は、そちらの(女三の宮)も元で夜をお過しになることが

だんだんと数ひとしくなってゆく。叢書ヒストリー・オヴ・アイディアズ 全30冊。(古本)世界の歴史 全16冊組 貝塚茂樹ほか 中央公論社 HK0610 19741110発行。

けれども、やはり何げなく常に変らぬ面持(おももち)でお過しになる。●極上和本YM4939●江戸明治和本等>古今銘物往来 鎌田善吾 有隣斎 享保 稀書往来物。送料無料 「改正官員録」 明治20・21・22年の甲乙揃 3組一括 武鑑。》

備考:冷泉天皇は桐壺天皇と藤壺中宮の皇子としているが実際は源氏の君と藤壺の皇子。齋藤磯雄著作集 全4巻5冊 齋藤磯雄。【イタミ有り】上段霞切り―月影兵庫聞書抄 (1963年) 東京文芸社 古賀 英正。

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。魯西亞舩渡来一件 ロシア渡来一見 漂流。京内まいり全。

《若菜・下》

将来年老矣,当衰。唐鑑真過海大師東征伝 水野清一編 高桐書院 昭和21年。●極上和本YM4938●江戸明治和本等>尾崎鎌倉往来 附筆塚之石文 尾崎敬孝 天明4年 稀書往来物。”但恐源氏当气,因此并不爽快出。太政官牒東大寺紀長谷雄 昌泰二年・899年 最後の遣唐副使 太政官印平安初期古文書古記録古写 菅原道真 藤原時平 宇多上皇 醍醐天皇。西南記伝・6冊/黒龍会/明治41年/維新政府を二分する西南の役を起した征韓論とは何か/あらゆる史料で征韓派の思想と行動の全貌を伝える名著。

紫夫人也是理之当然,但私心未免不安,得果然不出所料。Ba-409/北海道砂金掘り 昭和55年11月18日発行 著者:加藤公夫 発行所 北海道新聞社 砂金掘り四十年の流れ/L8/61226。●極上和本YM4943●江戸明治和本等>庄内松竹往来 寛文12年作 文政3年書 稀書往来物。把明石女御所生女,即皇太子以次的那个大公主,

到自己身,用心育。●極上和本YM4946●江戸明治和本等>伊夜日子往来[弥彦往来]新出史料 稀書往来物。信州上田藩士分限帳 松平伊賀守家来者頭役矢嶋源左衛門編輯舊藏 明和寳暦~寛政頃か。

左下の四角の大きな印は仙台・伊達家の家紋の印(竹に雀)

家紋の上2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)の印。松浦厚編『松浦法印征韓日記抄 全』明治27年 松浦家蔵版・吉川半七刊 文禄・慶長の役 松浦鎮信 明治時代和本(和装活字本)絵入本。葉若茂編『記事論説祝文作文五千題』(全三巻三冊揃)明治28年 葉若茂刊 明治時代和本 銅版画本。

冬姫は通称。少年少女21世紀のSF5 ゼロの怪物ヌル 畑正憲 金の星社 昭和44年 外函付き。拓本保証 漢時代 画像磚 原拓片 検索:碑帖 法帖 書道 唐本 漢籍 善本 古墨拓 碑刻石 瓦当 金石 篆刻 柯羅版 支那 石鼓 経折本 王羲之 本拓。2つとも貞子の印。巻菱湖唐詩帖 菱湖先生 幕末の三筆 中国 唐本 和本 和書 漢籍 古書 古典籍 書画 書道 拓本 碑帖 ②E。・品名:発行者:史料集 義演推皇日記(第1~第3)・太田ぜん・印刷所:株平文社。

左上端の細長い落款は、「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」の漢詩文の印。女を生きる女たち―吉原幸子対談集 (1985年) (ラ・メールブックス〈1〉)※イタミ有り。●極上和本YM4937●江戸明治和本等>〈大橋〉きそのかけはし[木曽乃掛橋]大林堂重英 稀書往来物。方子の上の印は方子の娘・幾千姫(玉映)の印。大阪新町細見之図 澪標。欧州大戦史の研究・11冊/陸軍大将杉山元/昭和12年/石田保政が七年有余に至る陸軍大学校在職間心血を打込んで講義した欧州大戦史一部の収録。右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。XX-217 ■送料込■ 法華随力抄 全3冊揃え 元袋付 文政7年 江戸時代 中山日耀上人著 日蓮宗 木版画 浮世絵 和書 古本 古書 古文書 /くJYら。●極上和本YM4947●江戸明治和本等>〈安政新撰〉三浦名物往来 新出史料 稀書往来物 他に所蔵無し。

3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図

【天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行】

4番目の写真は、「日本史の茶道」千利休の孫・宗旦と近衛基熙の茶の湯の交流」120頁(淡交社刊)

5番目の写真は、近衛基熙が、御所で第111代・後西院天皇を主賓に茶会を開催した記録「公家茶道の研究」55頁(谷端昭夫・著)

「源氏物語」「若菜・下の巻」絵図、茶室関係資料

下記写真1番目は、「源氏物語屏風(若菜・下)」(源氏物語絵巻)

朱雀院(前朱雀天皇)の五十の賀を祝い女三の宮、紫の上、明石女御が演奏する「女楽」の有名な場面上の女性三人のうち右から紫の上は和琴、明石の女御は箏、女三の宮の琴。ダスキン“愛の店“流通システム―心で伸びる流通組織のすべて (1980年) (Kou business)※イタミ有。〇refle0【激レア】古書 式法秘書 1~5 明治34年 お料理本 生間正起 五車楼書店 当時の調理法が…。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。●極上和本YM4931●江戸明治和本等>花月堂文[〈御家支流〉花月堂文 筆道 原装・極美本 稀書往来物。古典文学 古文書 セット 韓非子 十八史略 近思 唐宋八大家讀本 和本 木版 江戸 古書 古美術 骨董。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。中国古典籍《平定粤匪略》十八巻 附記四巻(清)杜文瀾 撰。『友善会々則』明治十五年序刊 明治初期の遠江・掛川の文化人交流組織 静岡県郷土史料 近現代史 波多野承五郎 山崎千三郎。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。●極上和本YM4954●江戸明治和本等>〈西与開板〉冨士野往来 富士野往来 天明板原装本 稀書往来物。●極上和本YM4945●江戸明治和本等>庄内往来(川井亦八13歳書) 稀書往来物。撮影後、展示のために再表装をしております。●極上和本YM4944●江戸明治和本等>〈本目氏〉摂河往来 元禄板 稀書往来物 本目某書。羅山全集 全4冊 京都史跡会編。

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。ジャッキー・チェン〈東映編〉―全作品グラフィティ (1985年) (Best hit series)※イタミ有。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。HH-9981■送料込■ 尾張国 津島神社 境内神苑祭典合絵図 明治31年 愛知県 神社 神道 浮世絵 石版画 伊藤元太郎 和書 古書 50×35cm /くJYら。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。故実叢書・装束集成・6冊/今泉定介/儀式・故実書を網羅した有識故実の原典として辞典の項目にも掲載されるほど著名であり国民の財産である。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。●極上和本YM4941●江戸明治和本等>仙台往来(異本・2巻本)新出史料 稀書往来物。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。法福寺合戦 信州時田合戦 信州桔梗原合戦 江戸中期写。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。■『拍手喝采滑稽獨演説』痩々亭骨皮道人演説・和良井鋤太筆記。■明治20年東京共隆社發兌版の完璧精緻寫本。。母は後水尾天皇皇女女二宮。●極上和本YM4950●江戸明治和本等>信州海津往来(文化2年)稀書往来物 信州埴科郡松代。●極上和本YM4905●江戸明治和本等>〈新版〉重宝衣服往来 題箋付・並本 稀書往来物。幼名は多治丸。●極上和本YM4889●江戸明治和本等>書札節用集 書札節用要字海 世宝用文章 寛政9年 往来物。真宗要文聞書 元禄4 蓮如 浄土真宗 仏教 検)仏陀浄土宗真言宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教禅宗臨済宗 古書和書古文書写本PK。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。伴源平編『大増補 実名字引』赤志忠雅堂刊 明治時代和本(銅版刷)名字・苗字資料。青山練兵場陸軍大観兵式。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。組上 歌舞伎座新狂言於染久松奥蔵之場。善悪何四書。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。萬國地誌畧諳記問答 (万国地誌略暗記問答) 巻之一 巻之二 周防 静間密 ☆ 明治10年 明治11年 ☆ 古書 送料無料 即決 和綴

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4.7点

現在、3427件のレビューが投稿されています。

![梗豆物 ハリーポッター ホグワーツ寮別制服 コルセットベスト レイブンクロー M [LO600-4]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/bdc80914f3c73dfb677b9adf248522d7c0e3ea23/i-img600x823-1698028069tyeljy78618.jpg)

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

《「源氏物語」若菜(わかな)下の巻》

《准太上天皇の源氏の君の正室である女三の宮が二品(にほん)にご昇進》

《六条院の女性たち(紫の上、明石の君、明石女御、女三の宮》

《准太上天皇となっている殿(源氏の君)の正室である女宮(女三の宮)は

二品(にほん)にお進みになって、御封(みふ)なども加わるし、

ますますはなやかにご威勢がつのるのである。

そのような目にあわぬ前に自分から世を捨てたいもの」

と対の上(紫の上)は、絶えずお考え続けになっていらっしゃる。

女宮(女三の宮)については、今上帝(今上天皇)までが特別にご支援あそばすので、

この宮(女三の宮)を疎略に扱っているというような噂(うわさ)が

院の帝(朱雀院・前朱雀天皇・女三の父)のお耳に入るのも困ることなる。

それを対の上(紫の上)は、そうなるのが当然、無理からぬとは思いながらも、

(紫の上)「やはり懸念していたとおりよ」

とばかり対の上(紫の上)は、安からぬ気持になられる。

対の上(紫の上)は、東宮(皇太子)のすぐ下の御妹の女一の宮を、

ご自分で格別たいせつに・・・・・《ご養育申しあげていらっしゃる。東宮(皇太子)は、今上天皇として即位し、今上天皇と明石女御の御子は、源氏の君の孫、のちに次期天皇として即位する未来が開け源氏の君の栄華が際立つ。

禁裏(京都御所)で書かれたものです。

《New Herbs Part Two(若菜・下)》

Murasaki looked about her and saw how everyone seemed to be moving ahead,

and asked herself whether she would always have a monopoly on Genji's affections.

No, she would grow old and he would weary of her.

She wanted to anticipate the inevitable by leaving the world. She kept these

thoughts to herself, not wanting to nag or seem insistent.

She did not resent the fact that Genji divided his time evenly between her

and the Third Princess. The emperor himself worried about his sister

and would have been upset by any suggestion that she was being neglected.

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

自己心出家。

源氏看主上也心三公主,得不可怠慢了,

此后在那里住宿的日子增多,三公主便与紫夫人平分秋色了。

然而表面上装作若无其事。

中国訳文の出典:『源氏物(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

中央の写真(右から2番目)の写真が「源氏物語」若菜・下の巻の末尾(原本番号107-B)の押印。冬姫は内大臣・通誠の養女。正式な名は伊達貞子。左端の写真は「若菜・上の巻」末尾の拡大写真。漢詩文の右の2つの印のうち、下は出雲藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)の印。右上の印は仙台藩医・木村寿禎の落款。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

(出品した自筆の「断層画像写真」(若菜・下の巻)MRI 35―20B

自筆下二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。手前の後ろ姿で琵琶を弾いているのが明石の君

上から2番目の写真は、「淡交」別冊(愛蔵版・№71 『源氏物語』特集)

上から3番目左右の写真は、茶会における大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」を茶道具として用いた茶室の事例

「懸其所仕之車置諸廟(其仕ふる所の車を懸(か)けて諸(これ)を廟(城門)に置く)」という漢詩文の落款が押捺されている。

つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。

源氏物 Yunsh wy 典的 Jngdin de不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定